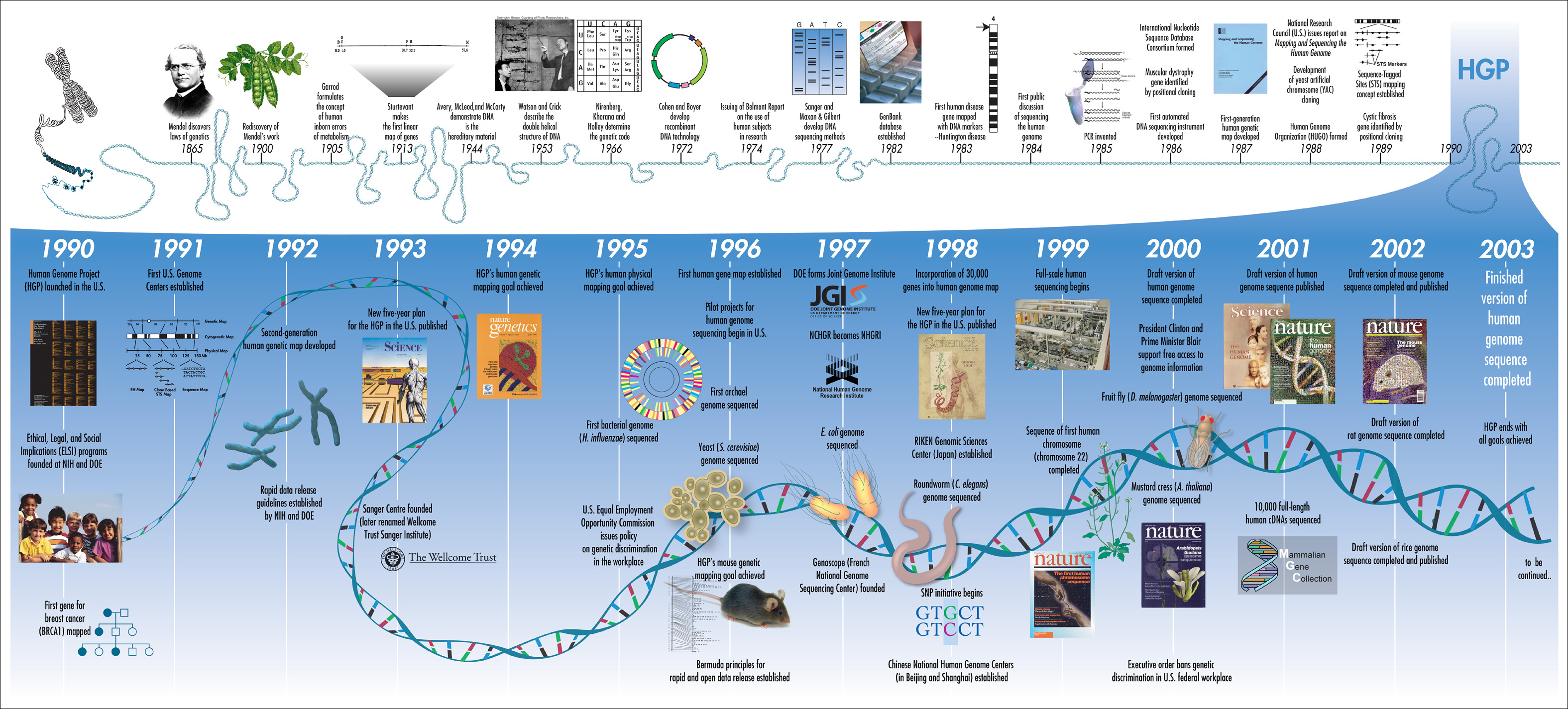

그러나 인간 게놈 프로젝트의 유명세에 비해 그 완성품에 미세한 공백이 있었다는 사실은 잘 알려져 있지 않다. 2019년까지도 인간 유전체의 8%는 해독되지 않은 채 남겨져 있었다. 그리고 2022년 3월 31일, 국제 학술지 《사이언스》에 30억 개 염기쌍 전체의 서열 정보를 채운 유전자 지도가 발표됐다. 이는 ‘텔로미어 투 텔로미어(T2T)’라는 이름의 국제 컨소시엄에 참여한 114명의 과학자, ‘롱 리드(Long-read)’라는 새로운 시퀀싱 기법 덕분에 가능한 일이었다.

생명 공학 기업 퍼시픽 바이오 사이언스(Pac Bio), 옥스퍼드 나노포어 테크놀로지(ONT)가 개발한 롱 리드 시퀀싱 기술은 염기 서열을 한 번에 만 개 이상, 많게는 백만 개 이상 읽어내는 최신 시퀀싱 기술이다. 에반 아이클러를 사사한 캘리포니아 주립대 산타크루즈 캠퍼스(UCSC)의 카렌 미가, NHGRI의 애덤 필리피 등의 연구원은 이 기술이 지도의 공백을 메울 해결책이 되리라는 것을 감지하고 있었다.

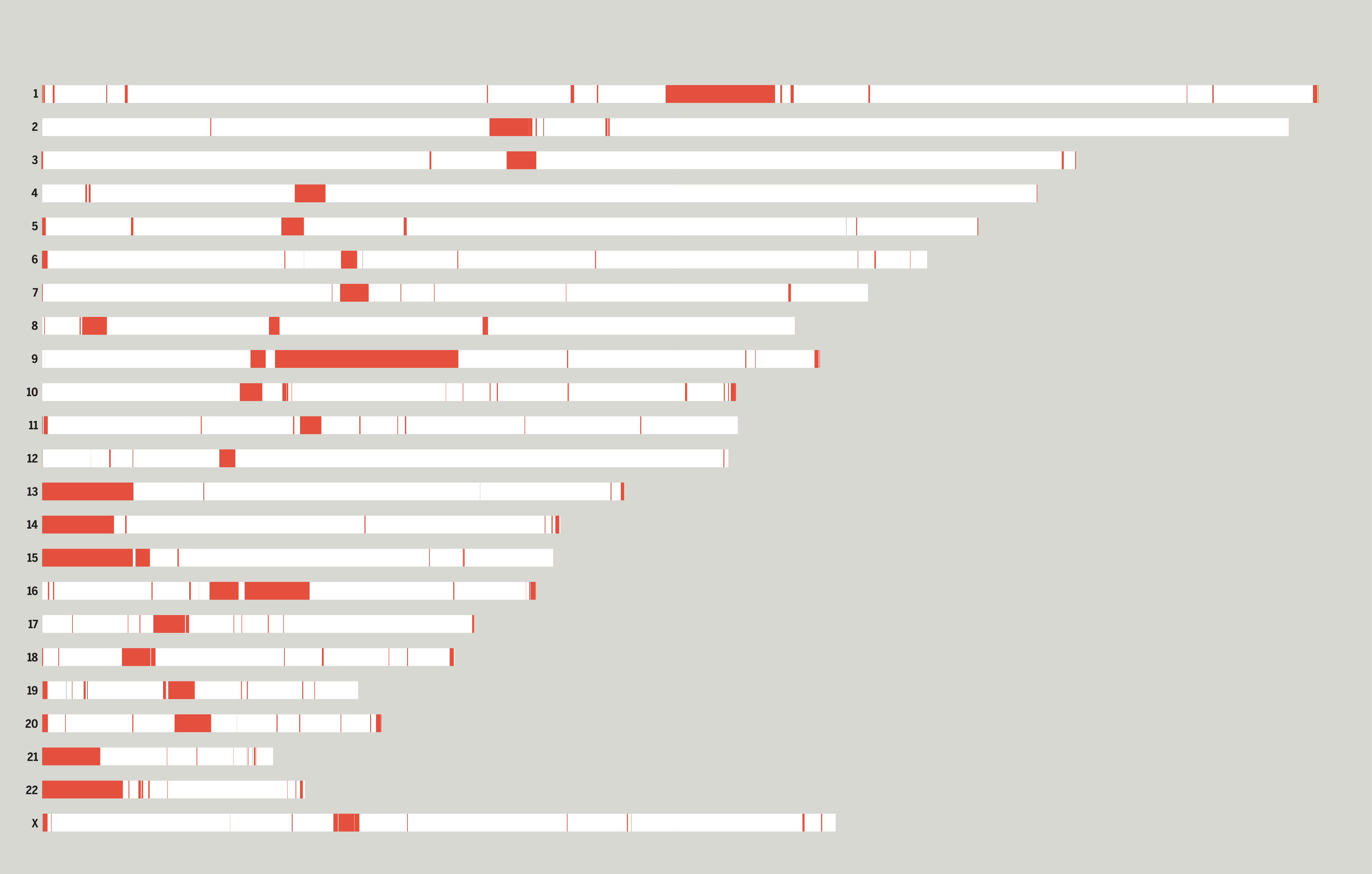

컨소시엄의 연구원들은 두 기업의 기술을 혼합하는 방법을 택했다. 한 번에 많은 염기 서열을 읽을 수 있는 팩 바이오의 기술과, 판독 길이는 짧지만 정확도가 높은 ONT의 데이터를 조합한 것이다. 이렇게 새로 해독된 2억 개의 염기쌍에는 단백질을 만드는 유전자 2000여 개, 유전 질환과 관련된 변이 622개를 포함한 DNA 변이 200만 개가 포함되어 있었다. 이러한 성과는 인간의 세포 분열 방식에 대한 새로운 이해와 유전체 변이로 인해 발생하는 다운증후군 등의 질환, 난임 등을 규명할 단서를 제공한다.

단 하나의 인간 유전자 지도를 완성하려는 여정은 이것으로 끝일까? 기술의 혁신이 정크 DNA로 취급된 영역을 해독할 길을 열어 주었다면, 염기 서열의 모든 자리를 밝힌 지도는 정확도의 측면에서 그 영역을 넓히고 있다. 이번 인간 유전자 지도에 활용된 유전체는 유럽 남성의 것이다. T2T의 연구진은 향후 인종 등 유전체 다양성을 확보하고자 사람 수로 따지면 350명 분량에 달하는 인간 유전체를 추가 분석하기로 했다. 지난 세기의 과학이 그렸던 단 하나의 청사진은 현재를 살아가는 인류의 수수께끼를 향해 그 깊이를 더하고 있다.

*참고 자료

- Science, Vol.376(2022.04), https://www.science.org/toc/science/376/6588

- NIH 국립 인간 유전체 연구소, https://www.genome.gov/human-genome-project

Meghan Rosen, “Complete human genome deciphered for the first time,”

- Eurekx-alert, https://www.eurekx-alert.org/news-releases/946948

- 조승한, 「인간 유전체 풀리지 않던 ‘8% 빈칸’ 모두 채웠다」, 동아사이언스, 2022년 4월 4일, https://www.dongascience.com/news.php?idx=53379

- 임지선, 「롱 리드를 이용한 인간 유전체 시퀀싱과 그 적용」, BRIC, https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=report&id=3637; Glennis A. Logsdon, Mitchell R. Vollger & Evan E. Eichler(2020), “Long-read human genome sequencing and its applications,“ Nature Reviews Genetics Vol.21: pp.597~614.

글: 맹미선 과학칼럼니스트/ 일러스트: 유진성 작가

<저작권자 ⓒ 과학향기(http://scent.ndsl.kr) 무단전재 및 재배포금지>

![마이크로닉스 파워서플라이와 함께 성능은 확실하게, 소음은 조용하게! [2025 핫앤쿨 프로모션]](https://img.danawa.com/images/attachFiles/6/860/5859084_1.jpeg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)

![COLORFUL iGame 지포스 RTX 5080 Vulcan OC White D7 16GB 피씨디렉트 [2025 핫앤쿨 프로모션]](https://img.danawa.com/images/attachFiles/6/860/5859185_1.jpeg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)

![Seagate IronWolf Pro 7200/512M 30TB : 30TB HDD로 만나는 고밀도 데이터의 시대 [2025 핫앤쿨 프로모션]](https://img.danawa.com/images/attachFiles/6/860/5859075_1.jpeg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)

![2025년 여름! 어떤 인텔 프로세서를 구매해야 할까? [2025 핫앤쿨 프로모션]](https://img.danawa.com/images/attachFiles/6/860/5859189_1.jpeg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)

![AMD 라이젠 프로세서에 알맞는 라데온 그래픽카드는? [2025 핫앤쿨 프로모션]](https://img.danawa.com/images/attachFiles/6/860/5859163_1.jpeg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)