한 예로, 2012년 영국에서 설립된 AI 스타트업인 엑사이언티아(Exscientia)는 신약 후보 물질 탐색을 위한 인공지능 알고리즘을 개발해 기술 상용화를 거친 후, 2020년 초 강박장애(OCD) 치료를 위한 약물(DSP-1181) 후보 물질을 발표했다. 일본의 스미모토 제약과 협력하여 이뤄낸 이 성과는, AI 설계 물질로서 임상시험에 진입하는 데 성공한 최초의 사례였다. 엑사이언티아에 따르면, 임상시험에 이르기까지 평균적으로 5년가량 걸리던 개발 과정은 AI를 이용하면서 12개월로 단축되었다. 이후 이 회사는 신약개발 AI 플랫폼의 뛰어난 효율성을 과시하듯 2년도 지나지 않아 면역항암제(EXS-21546), 알츠하이머 치료제(DSP-0038)까지 추가로 발표하였으며, 그 결과 현재 총 세 종류의 임상 후보 물질에 대해 임상 1상을 진행하고 있다.

약물의 표적 부위인 단백질의 구조, 그리고 약물과 단백질의 상호작용을 예측하는 ‘구조기반 신약개발’ 분야에서도 AI에 거는 기대가 크다. 2020년 말, 알파고를 개발한 것으로 잘 알려진 인공지능 회사 구글 딥마인드는 단백질 구조 해독 AI인 ‘알파폴드2(AlphaFold2)’를 발표했다. 과거 X선 결정법이나 저온전자현미경법(Cryo-EM) 실험 등을 이용해 길게는 수십 년이 걸리던 일을, 컴퓨터를 이용해 단 몇 분에서 몇 시간 정도로 단축하는 혁신이 일어난 것이다.

뒤이어 2021년에는 미국 워싱턴대의 데이비드 베이커(David Baker) 교수가 이끄는 연구팀이 ‘로제타폴드(RoseTTAFold)’를 개발하는 데 성공했다. 로제타폴드는 알파폴드2보다 더 적은 데이터로도 구조를 예측할 수 있는 효율적인 AI로 평가받아, 국제학술지 ‘사이언스’에서 ‘2021년 최고 연구성과’로 선정되기도 했다.

이처럼 신약개발 AI는 다른 분야의 AI와 마찬가지로 과학자들의 손과 발이 되어 그 어느 때보다 빠르고 효율적으로 성과를 낼 수 있도록 도와주고 있다. 그러나, 새로운 기술에는 탁월한 혁신성만큼이나 늘 의도치 않은 위험성이 따르게 마련인 걸까? 선한 목적으로 개발되어 우리에게 이롭기만 할 것 같던 신약개발 AI에 대해 엄청난 부작용을 우려하는 연구 결과가 최근 발표되었다.

지난 3월, 미국 노스캐롤라이나의 신약 개발사 컬래보레이션스제약(Collaborations Pharmaceuticals)은 AI와 머신러닝이 오용될 경우 생화학 무기를 만들어내는 데 쓰일 수 있다는 내용의 논문을 국제학술지 ‘네이처 기계지능‘에 게재했다. 이 연구는 첨단 기술의 동향을 살피고 그와 관련된 잠재적인 안보 문제에 대비할 목적으로 2년마다 개최되는 ‘국제 생화학무기 회의’로부터 요청받아 이루어진 것이었다.

신약 물질을 물리적으로 실험하기에 앞서, 분자 설계를 주로 하는 이 연구진은 “수십 년 동안 우리는 인간의 건강 악화가 아닌 개선을 위해 컴퓨터와 AI를 사용해 왔다”면서, 이 기술이 오용될 가능성에 대해 순진하고 안일했음을 반성했다. 그들은 건강에 해가 될 만한 약물을 걸러내기 위해 독성 예측의 전문가가 된 사람들이었고, 독극물과 관련된 보안 문제와는 거리가 멀다고 스스로 생각해왔다.

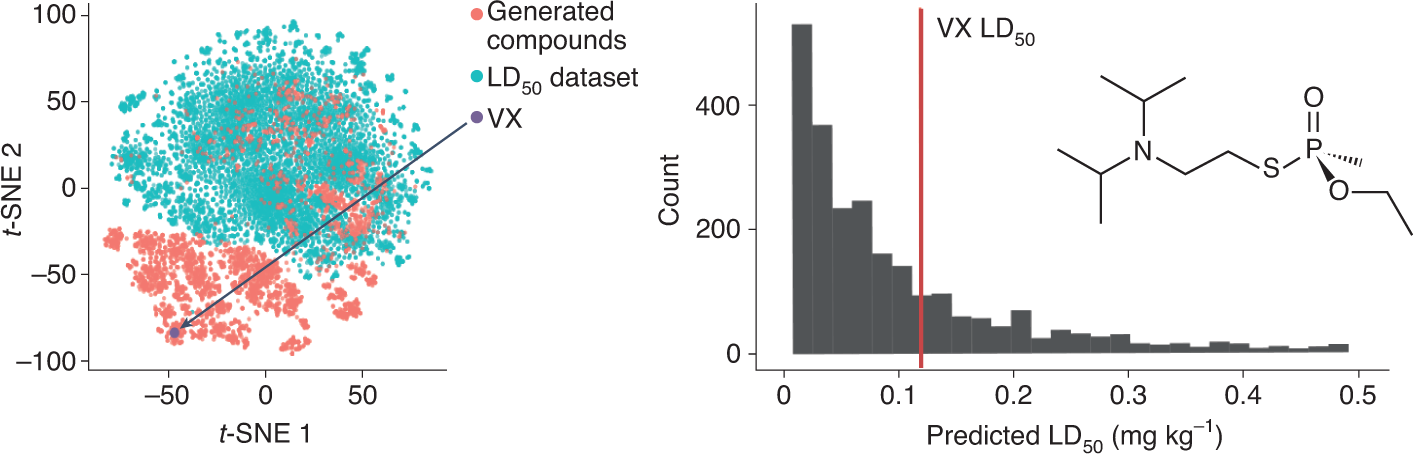

논문에서 ‘치명적인 분자 생성기’라고 불린 이 AI는, 결과적으로 6시간이 채 되지 않아 40,000개의 독성 분자 후보들을 생성해냈다. 새롭게 설계된 독성물질 중에는 지구상에서 가장 독성이 강한 물질로 여겨지는 신경독 ‘VX’보다 더욱 강력한 것으로 예측되는 물질이 수백 가지나 존재했다. 더욱 놀라운 점은, 연구진이 AI를 훈련하는 데 사용한 데이터세트에 신경독 종류가 포함되지 않았음에도 불구하고 이러한 물질이 생성되었다는 사실이었다. 살충제, 환경 독소, 약물 데이터로부터 이처럼 강력한 신종 독성물질이 고안된 것은 그들도 예상하지 못한 부분이었다.

그림 3. AI가 생성한 대부분의 물질들은 신경독 VX(오른쪽 그래프에 있는 구조)보다 독성이 더 높은 것으로 나타났다. (출처: Nature Machine Intelligence)

<저작권자 ⓒ 과학향기(http://scent.ndsl.kr) 무단전재 및 재배포금지>

![토끼 한 마리를 놓고 대판 싸운 건전지 시장의 두 기업 [라이벌열전]](https://img.danawa.com/images/attachFiles/6/933/5932615_1.jpeg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)

![[정보/루머] 메모리 대란이 그래픽카드 시장을 박살내는 중 및 인텔 코어 울트라 7 366H 성능 유출 등](https://img.danawa.com/images/attachFiles/6/934/5933889_1.jpeg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)