아프리카에서 기차를 탔다.

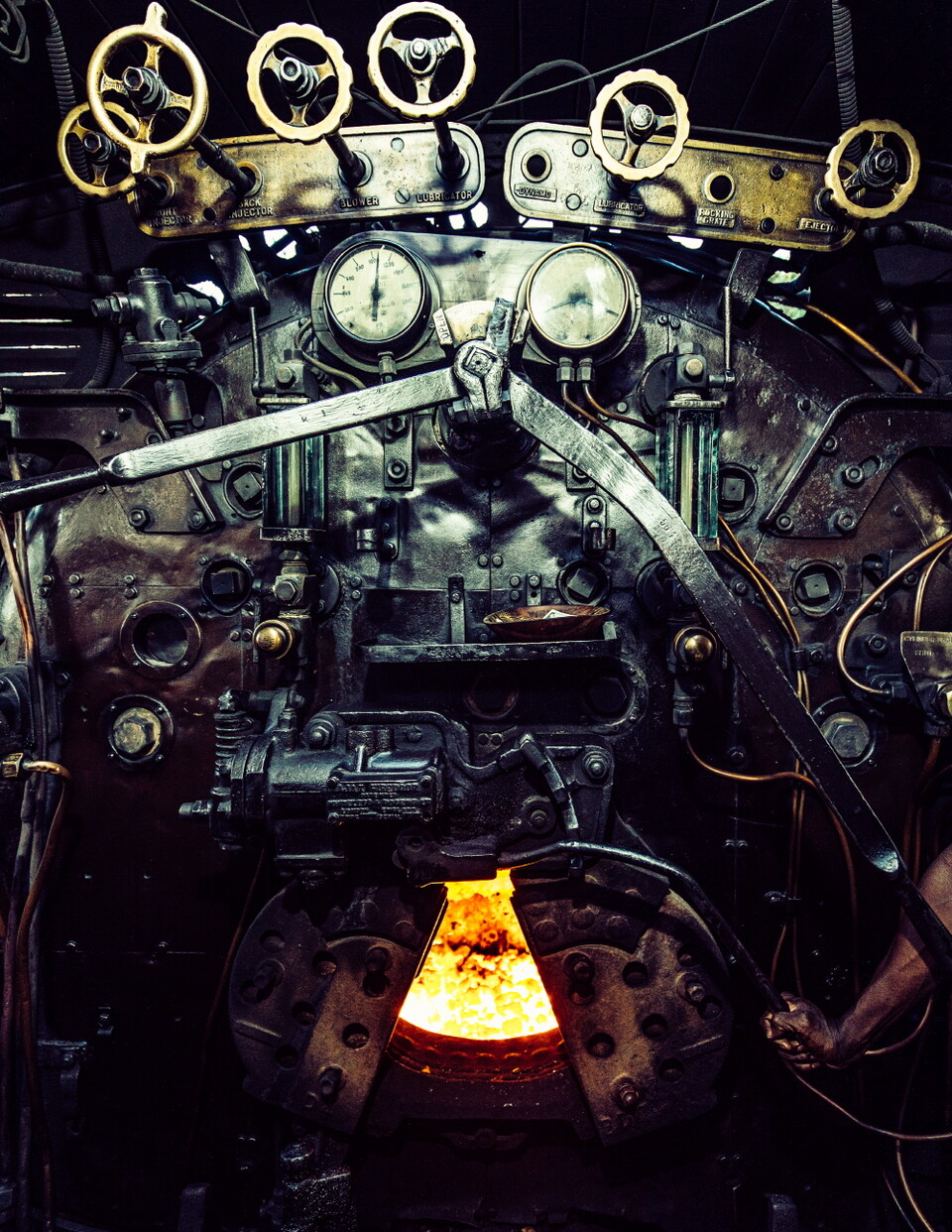

더 로열 리빙스톤 익스프레스는 잠비아에 있는 럭셔리 다이닝 열차다. 잠비아 리빙스턴 부시트랙(Bushtracks)역과 짐바브웨 빅토리아 폭포 다리(Victoria Falls Bridge)를 왕복하는 증기기관차. 이 열차는 ‘더 웸블리(The Wembley)’라는 영국 버밍엄 철도 회사가 만들었는데 1924년 대영제국박람회에서 처음 모습을 선보인 후 남아프리카로 수입되어 1926년부터 운행을 시작했다. 내년이면 100살, 그런데 외형도 성능도 현역이다. 10여 년간의 기나긴 복원 작업을 거쳤기 때문이다.

현재 열차는 ‘무로배지 선로(Mulobezi Railway)’를 오고 간다. 무로배지 선로는 이집트 카이로에서 남아공 케이프타운을 잇는 횡단 철도 구간의 일부인데, 원래는 과거 잠베지강 북쪽 기슭의 숲을 개발하며 나온 목재를 실어나르기 위한 철길이었다. 당시 잠베지강에서 나오는 목재는 흰개미에 강하고 특히 단단해 마룻바닥, 문, 창틀, 철도 침목 등 다양한 용도로 사랑받았다고 한다. 현재는 모든 벌목이 전면 금지됐고, 잠베지강 근방을 ‘모시 오야 툰야(Mosi oa Tunya) 국립공원’으로 지정해 보호 중이다.

모시 오야 툰야는 천둥 치는 연기를 의미하는데, 이 국립공원 내 위치한 빅토리아 폭포의 모습에서 유래했다. 높이만 108m, 너비는 1.7km에 달하며 우기의 절정에서는 1분에 5억 리터 이상의 물을 쏟아내는 거대한 폭포이자 비로소 열차가 멈추게 될 오늘의 종착역. 기차에 올랐다.

그나저나 내 인생에서 최고로 느리고 소란스러운 열차였다. 여전히 동력원을 전적으로 증기력에 의존하기 때문이다. 철도의 역사와 그 궤를 같이하는 것이 증기기관차라지만, 아무래도 2025년을 살아가는 내겐 너무 모자란 당신이었다. 다만 우렁찬 칙칙폭폭 소리 하나는 참 정직해 마음에 쏙 들었더랬다. 나비넥타이를 고이 맨 검은 정장의 철도 승무원 2명이 달리는 기차에서 뛰어내렸다. 그 모습에 화들짝 놀라 소리쳐 이유를 물으니 선로의 방향을 직접 손으로 바꿔야 하기 때문이란다. 기차는 참 정직하게도 달리는데, 그들은 벌써 저만치다.

더 로열 리빙스턴 익스프레스의 여정은 총 3시간 30분지만, 엎어지면 코 닿을 곳까지만 달린다. 참 느리다. 기차에서 뛰어내린 이들은 손으로 선로 방향을 바꾸고 나서는, 기차를 향해 헐레벌떡 되돌아왔다. 짜장면이라도 불어 터지고 있는 듯 숨이 넘어가라 서두르는 그들에게 안전을 이유 삼아 K-잔소리를 선보이려던 참에 그 뒤로 야생 코끼리 무리가 홀연히 나타났다. 20마리 정도 족히 되어 보이는 무리였는데 규모만큼 분위기가 강압적이다. 아프리카 코끼리와 아시아 코끼리는 흑인과 황인만큼 특징이 다르다. 가장 두드러지는 차이는 귀의 크기인데, 아프리카 코끼리의 귀가 훨씬 거대하다. 아시아 코끼리의 경우 수컷에 한정해 상아가 나는데, 아프리카 코끼리는 수컷과 암컷 모두 상아를 가지고 있고, 외형처럼 훨씬 난폭하다.

열차의 기관장은 코끼리 무리를 구경하러 뛰어나온 여행객들을 위해 한참 동안 기차운행을 멈췄다. 이것이 이 철로를 사용하는 유일한 열차만의 특권이다. 모든 코끼리 무리가 기찻길을 안전히 벗어날 동안, 무리에서 가장 큰 코끼리는 기차를 정면으로 응시했다. 때론 눈을 감지 않아도 꿈이라 부를 수 있는 묘한 풍경과 감정을, 여행은 여전히 내게 건넨다.

잠비아 부시트랙역에서 1시간 정도를 달리면 짐바브웨의 국경에 도착한다. 이 열차의 탑승객은 여권도, 입국 절차도 필요 없다. 열차 자체적으로 입국 수속을 거치기 때문이다. 철도 승무원이 수속 과정을 거칠 때면 열차가 국경에서 잠시 멈추는데, 이때 짐바브웨 상인들이 일제히 열차 주변으로 몰려든다. 그러곤 여행객에게 돈으로 돈을 사란다.

짐바브웨 달러는 1980년부터 2009년 4월12일까지 짐바브웨의 공식 통화였다. 1980년, 이 화폐가 처음 도입됐을 때는 미국 달러보다 가치가 높았다. 하지만 초인플레이션을 겪으며 화폐로서의 가치를 상실하게 된다. 짐바브웨 정부는 초인플레이션 비율이 약 3억 퍼센트라고 발표했지만, 실질적으로 계산한다면 천문학에 사용하는 가장 큰 숫자로도 표현하지 못할 만큼의 비율이라고 한다. 화폐 단위가 치솟는 물가를 도저히 따라잡을 수가 없으니, 이쯤부터 짐바브웨 중앙은행은 화폐를 일단 찍고 보는 수준에 이르게 된다. 2006년에 들어서는 1장에 1,000억 달러 지폐가 나왔다. 당시 짐바브웨에서 1,000억으로 살 수 있는 것은 달걀 3개 정도다. 매콤한 닭발 옆에 나오는 계란찜이라면 4,000억도 부족하다. 2008년에 들어서는 100조짜리 지폐가 등장했다.

그래서 짐바브웨 상인들은 돈을 돈으로 번다. 화폐를 가장한 종이쪼가리에는 0이 빼곡하다. 나는 이곳에서 단 1만원을 투자해 1,000조를 만드는 신화를 세웠다. 이토록 날카로운 투자의 감각이 지금의 내 지갑을 이리 날렵하게 만들었을 테지. 꿈꾸던 자수성가를 기분으로나마 이루고 나서야 짐바브웨 국경을 넘었다.

짐바브웨 국경으로부터 대략 10분 정도면 빅토리아 폭포 다리에 닿는다. 열차는 이곳에서 다시 멈추는데, 이때부터 기적 소리가 끊이질 않는다. 증기기관차의 기적에는 다양한 의미가 있다. 열차가 멈추기 직전에는 짧게 1번, 플랫폼에 진입할 때는 길게 1번, 열차가 달리기 전에는 길게 2번을 울리는 것이 통상적이다. 하지만 이곳에선 기차에 탑승한 모든 여행객이 기적을 한 번씩 울려 볼 수 있다. 이 근방 마을 사람들은 기적이 마구잡이로 울릴 때면 해가 질 무렵이겠거니 한단다. 기적처럼 석양이 진다. 붉게 타오르는 짐바브웨의 하루가 폭포 뒤로 뉘엿이 누우면 열차가 다시 잠비아로 출발한다.

짐바브웨에서 잠비아로 돌아오는 기차는 한껏 더 느려진다. 식당칸에서 5코스 정찬이 각자의 자리로 서빙되기 때문이다. 가로등 하나 없는 아프리카의 밤은 그야말로 암흑이다. 그 밤에 무엇이 있을까 싶어 자세히 들여다볼수록, 애쓰는 내 모습만 창에 비춘다. 여행하다 보니, 혹시 머무는 길 위에 무엇이 더 남았을까 싶어 하는 집착이 가장 소용없음을 알게 됐다. 여행은 볼 수 있는 것에 만족하는 법을 알려준다. 지금 당장 내 앞에는 검붉은 와인 한 잔과 한 덩이의 고기가 있을 뿐이다. 그 행복을 누리며 적당히 취하고, 배가 부를 때쯤 잠비아 부시트랙역에 다시 닿았다.

더 로열 리빙스톤 익스프레스에서 내렸다. 그나저나 내 인생 최고로 느리고 소란스러운 열차였다. 그 정직한 칙칙폭폭 소리가 귓가에 영영 그치질 않을 것만 같아, 참 느리게도 잊혀 갈 여행인가 보다. 아프리카에서 기차를 탔다.

글·사진 강화송 기자

![재미로 보는 주간 랭킹[10위]!](https://img.danawa.com/images/attachFiles/6/966/5965018_18.png?fitting=Large|140:105&crop=140:105;*,*)

![[주간 랭킹] 12위](https://img.danawa.com/images/attachFiles/6/965/5964717_18.jpg?fitting=Large|140:105&crop=140:105;*,*)

![[포인트 마켓] 한정판! 2026 다나와 굿즈 2종 세트 (3차)](http://img.danawa.com/shop_img/dasale/goods/491/026/26491_70.jpg?fitting=Large|140:105&crop=140:105;*,*)